まだ未成年の子どもが相続人になってしまったという場合、親はどのようなことをすればよいのでしょうか?未成年の相続人がいる場合の相続手続きについてご説明します。

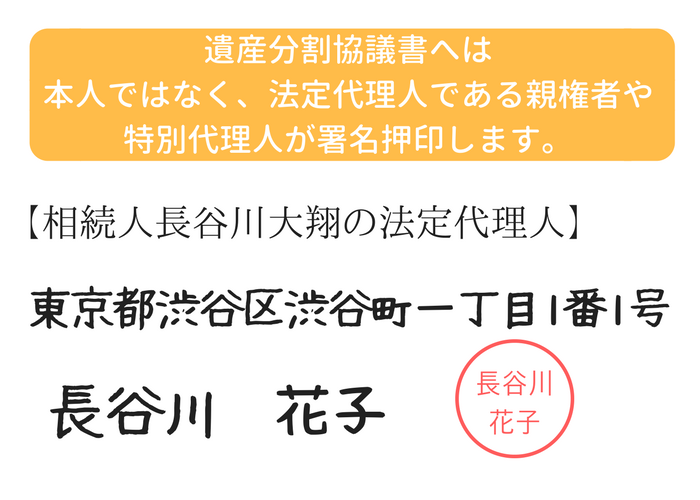

未成年の相続人が遺産分割協議書には法定代理人が署名・押印する

未成年はひとりでは携帯電話等の契約ができないように、未成年は遺産分割にひとりで参加することができません。未成年が法律行為を行うには、法定代理人である親権者の同意が必要です。このため、未成年が相続人である場合、遺産分割協議書には法定代理人である親権者が代わりに遺産分割協議書に署名押印をすることになります。

親子ともに相続人未成年相続人が複数の場合は特別代理人が必要

未成年が相続人となった場合で手続きが複雑になるのは、親と子に利害関係が生じるため親が子の代理人となることができない場合です。この場合は、裁判所を通じて特別代理人というこの遺産分割のためだけの「特別な代理人」を立てる必要があります。これは主に2つのケースが考えられます。

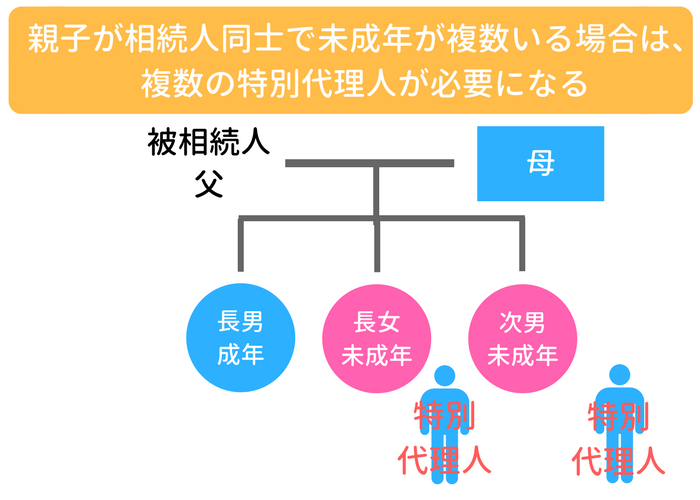

1つ目は親も子も相続人同士である場合です。相続人同士は遺産分割において利害関係があると考えるため、親も相続人である場合子の代理人となることはできません。たとえ、遺産分割内容がこの利益を損なうものではなくとも、特別代理人は必要となります。なお、離婚した元夫が亡くなり未成年の子が相続人であるという場合は、元妻は相続人ではないため特別代理人は必要ありません。

2つ目は、未成年の相続人が複数いる場合です。1人の親が、利害関係が対立する子同士の代理人になることはできません。

特別代理人の申立ては家庭裁判所へ行う

特別代理人は、候補者を立て家庭裁判所にはその候補者を選任してもらうことができます。特別代理人になれないのは「利害関係人と未成年」のみですので、相続に関係ない、祖父母や叔父叔母など、近しい親族にお願いするケースが多いです。

身近に候補者がいない場合は、司法書士や弁護士などの専門家を候補者に立てることも可能です。この場合は申立書類の作成及び提出も含めて特別代理人の就任を依頼して、報酬が発生することになります。

| 申立先 | 子の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 | 子1人につき収入印紙800円 郵券(連絡用の切手、裁判所により金額は異なる。) |

| 申立に必要な書類 |

|

遺産分割協議案は子の法定相続分確保がポイント

申立にあたっては遺産分割協議書案が添付書面となります。これは裁判所が「子の利益が確保されているか」確認するためです。判断能力の低い子どもが、不利な立場におかれていないかチェックするのです。原則、遺産分割協議書案は子の法定相続分が確保されている必要があります。

しかしながら不動産管理の都合や一家の生計維持などのため、対象となる子の法定相続分を確保できない場合は、申立書や遺産分割協議書案の文中、別紙の上申書などの書面で説明して、家庭裁判所の理解が得られれば、選任が下りることになります。この判断は裁判所や裁判官により異なり、また未成年の年齢や環境によっても左右されます。

妻が夫の事業をつぐために、株などを含め財産の多くを妻が相続したいというようなケースなどは理解を得られるかもしれません。しかしながら、まだ子が小さいく管理ができないから妻がすべて相続したいという理由では、裁判所の理解を得るのは難しいと思われます。なぜなら、子に法定相続分を相続させたとしても、法定代理人として親が子の財産を管理できるからです。

このように未成年が相続人となった場合は、通常の相続よりも手続きが難しくなります。また、場合によっては、子が成年するまで待つという選択もあります。未成年の相続人がいる相続手続きにご不安やお悩みがある場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。

最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)

- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日

- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日

- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日