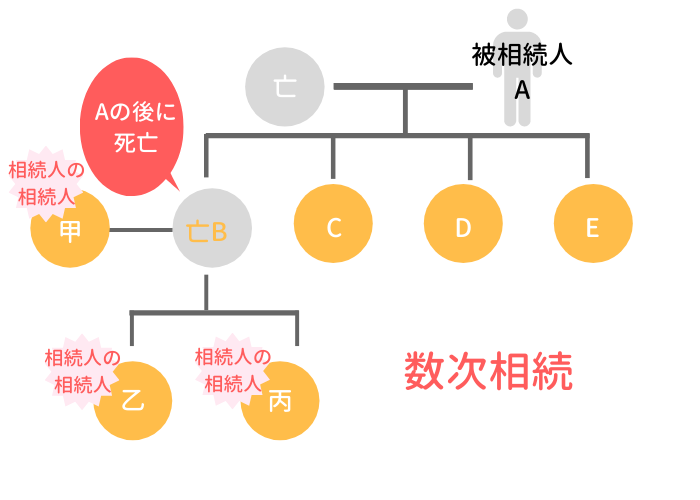

相続に続けて相続が発生することを数次相続といいます。例えば父であるAが死亡した1ヶ月後に長男であるBも死亡したという場合です。相続人に相続が起きた場合は、どのように遺産分割協議や相続登記を進めればよいのかポイントご紹介します。

相続人が亡くなると相続人に相続権が承継される

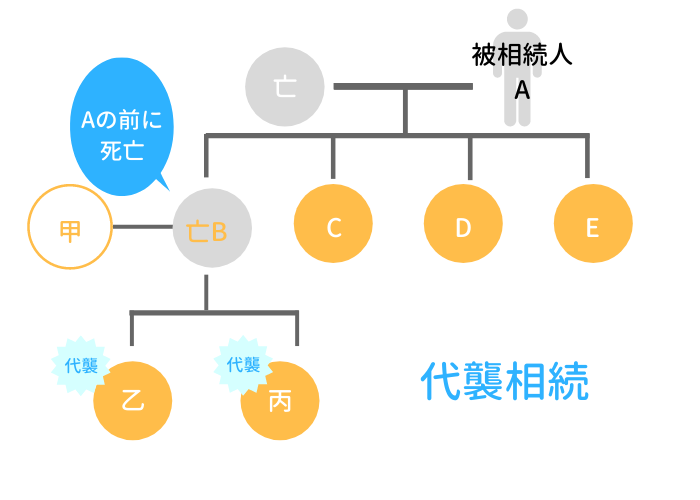

相続人に相続が発生した場合は、その相続人が相続権を承継します。亡くなった相続人長男Bに配偶者がいる場合は、子の乙丙だけではなく下記の例でいうと、Bの妻甲も被相続人Aの相続関係者となるというのが、「相続人が先に亡くなっている場合」の代襲相続と異なる点ですのでご注意ください。

数次相続 (相続人が後に亡くなっている場合)

CF 代襲相続(相続人が先に亡くなっている場合)

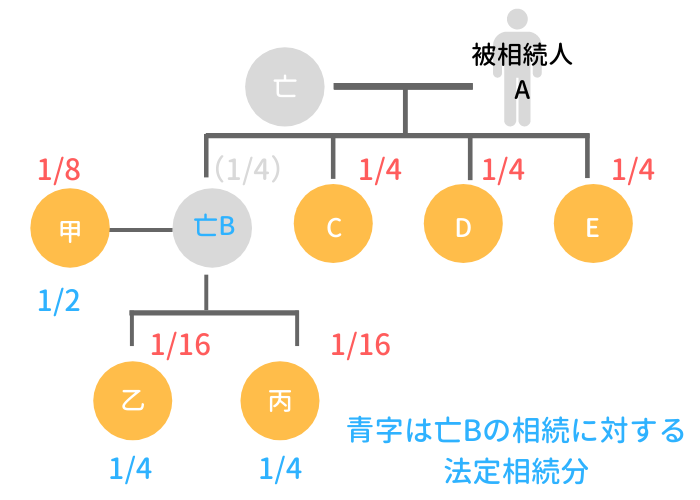

相続人の相続人の法定相続分は

相続人が死亡した場合は、亡相続人の法定相続分を、その相続人が法定相続分の割合で承継します。下記の例の場合、亡BのAの法定相続分4分の1を、妻甲が2分の1、子乙丙が4分の1の割合で承継します。そうするとAの相続につき、妻甲は8分の1,子乙丙は16分の1ずつの法定相続分があります。

遺産分割協議書に押印する前に亡くなった場合

遺産分割協議がまとまる前、具体的にいうと遺産分割協議書に押印する前に相続人が亡くなった場合は、亡くなった相続人の相続人の全員が協議に加わり、遺産分割協議書に署名押印することになります。

もし、「生前長男Bは、父Aの遺産は長女Cが全て相続することに同意していた」というような主張があった場合でも、全員の実印での署名押印がある遺産分割協議が存在しない限りは、遺産分割協議の全員の合意が整ったということを証明することはできません。納得いかない場合は、長男Bの相続人である妻と子らであらためて遺産分割協議をすることが可能です。

遺産分割協議書に押印した後に亡くなった場合

遺産分割協議書に全員が実印で押印した後、印鑑証明書を取得する前に相続人が亡くなった場合は、あらためて遺産分割協議書を作成する必要はありません。相続登記や銀行の手続きのために相続人の印鑑証明書の添付が必要な場合には、亡くなった相続人の相続人全員の印鑑証明書を提出すれば手続きができます。

数次相続と相続登記

父Aに続けて相続人である長男Bが亡くなった場合で、長男Bが自宅不動産を相続するはずだったがBは死亡したので、Bの子である乙がAの自宅不動産を相続するという場合、遺産分割協議書と相続登記はどのように行うのでしょうか?これは考え方としては、以下のとおり2件の遺産分割協議が必要です。

2件目 亡Bが1で相続した不動産は乙が相続する(協議者 甲・乙・丙)

1件目の遺産分割協議については、亡Bは死んでいるのでその相続人である妻甲・子乙丙が参加します。1件目と2件目の遺産分割協議書はわかりやすく分けてもよいですし、例えば遺産分割協議書に下記のように記載することで1枚にまとめることもできます。

次の不動産については、相続人亡Aが相続する。相続人亡Aが相続した次の不動産については、乙が相続する。

(不動産の表示)

相続登記における数次相続の中間省略

このような2段階の相続において、相続登記を申請するとき、原則の考え方でいえば1件目の相続と2件目の相続で合計2件の登記申請が必要となります。しかしながら、特別に「中間相続(上記の例でいうと1の相続)において単独相続(不動産を取得する人が1人)である場合」は、1回の登記申請でよいとされます。

数次相続と相続放棄

父Aに続けて相続人長男Bが亡くなった場合で、Bの相続人である、Bの妻甲と子乙平が、Bに多額の借金があるために相続放棄を検討している場合はどうすればよいのでしょうか?

相続人Bの相続放棄をした場合は、Bの相続人である立場を失うため、先に亡くなった父Aの遺産を相続したり遺産分割協議書に参加することはできません。また、長男Bの相続放棄をする前に、急かされてうっかり父Aの相続につき、Bの妻甲と子乙平が長男Bの相続人として遺産分割協議書に押印するとBの相続を承認したことになり、Bの相続につき、裁判所での相続放棄申述ができなくなってしまいますのでご注意ください。

再転相続とは?

今度は父Aに借金などがあり、長男Bが相続放棄をするか迷っていた間に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。

相続放棄の熟慮期間である「父Aの相続を知ってから3ヶ月以内」に長男Bが死亡した場合に、Bの相続人は「再転相続人」という立場になります。Bの相続人である妻甲と子乙丙は、再転相続人としてAの相続につき、相続するか、相続放棄をするか選択することができます。なお妻甲と子乙丙が再転相続人として父Aの相続放棄をする場合は、長男Bが亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

-

-

相続放棄の期限とは?3ヶ月とはどこからどこまでをいうか

続きを見る

数次相続・代襲相続・再転相続のような複雑な相続のご相談については、電話やメールのみでのお客様からの情報提供では事実誤認をすることがあり、適切な判断やアドバイスをすることができないことがあります。このため、複雑な相続のご相談については、相続関係図を確認しながら進められる来所やオンラインでのご相談をおすすめします。当事務所では、初回60分の無料相談をお受けしておりますのでどうぞお気軽にお問合せ下さい。

最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)

- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日

- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日

- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日