【ご相談】妻とは10歳離れており再婚です。前妻との間に子が2人います。私が亡きあと住む場所に困らないように生前に妻に自宅を贈与したいです。

不動産の贈与で悩ましい税金の問題

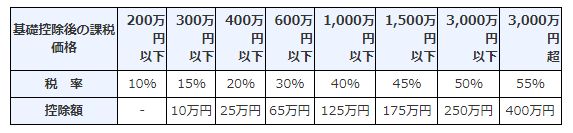

不動産を生前に贈与したいというご相談は数多く受けるのですが、実現にあたりネックになるのが贈与税です。贈与税は相続税よりも税率が高く、対象財産の価格が1000万円をこえると45%以上の税率となります。例えば、贈与税の評価2000万円の不動産を贈与するという場合はなんと695万円の贈与税がかかります。

贈与税の速算票(一般贈与の場合) 国税庁webサイトより転載

また名義変更の登記申請の際に支払う登録免許税も、相続であれば固定資産税評価額の0.4%であるところ贈与の場合は2%となります。1000万円の固定資産評価額の不動産を例にすると、相続であれば登録免許税は4万円であるところ、贈与であれば登録免許税は20万円となります。また相続においては課税されない不動産取得税も贈与においては課税されます。

相続は税金が高いとか大変という印象があるかもしれませんが、実は相続よりも生前の贈与のほうが税金がかかる仕組みなのです。基本的に、財産の承継は生前より死後のほうが税金がかからにように税金の制度が設計されています。

このため、ある程度の価格がある不動産の贈与というのはあまり現実的なものではありません。

婚姻期間20年以上の夫婦であれば2000万円の控除枠が利用できる「おしどり贈与」

そこで夫婦間の贈与であるならば、検討したいのが通称「おしどり贈与」という贈与税の特例制度です。

これは「婚姻期間20年以上の夫婦」の「居住用不動産」または「居住用不動産のための資金」の贈与であれば、基礎控除110万円のほかに最高2000万円までは控除、つまり贈与税の対象とならないという特例です。

おしどり贈与は以下の条件にあてはまる場合、利用できます。

-

- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

なお、おしどり贈与の贈与税の控除枠を利用するには贈与税の申告が必要となります。

また、おしどり贈与は贈与税に対し2000万円の控除があるだけで、登録免許税の減税や不動産取得税の減税はありません。もちろん2000万円を超えた分に対しては贈与税が発生します。このため、不動産の価格が高い場合などは、おしどり贈与を利用したことにより、相続時に税金で損をするという可能性もありますのでご注意ください。

おしどり贈与における特別受益の持ち戻し免除

さらに平成30年の民法の相続法改正において、婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅の贈与に関する新しい法律ができました。新設された民法903条第4項は、端的にいうと、婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、一方に居住用不動産を贈与(または遺贈)した場合、特別受益にしないでよい、という制度です。

特別受益というのは、結婚や住宅購入など生計の資本のためなどに生前に行われたまとまった額の贈与のことです。このような生前贈与が「特別受益」とされると、遺産分割の際に相続財産に入れる必要があります。生前に特別に財産をもらっているということで、特別受益を受けているとされた相続人はその相続分が少なくなるわけです。

民法903条第4項において、婚姻期間20年以上の夫婦間贈与においては、贈与したものが自らの相続において「特別受益の持ち戻しの免除」の意思表示をしたと推定する、とされました。簡単にいうと「自分に相続が起きた時はこの生前贈与は妻への特別受益としない」といったことにする、ということです。推定する、なので贈与者にその本心がないことが証明できればひっくり返すこともできます。

特別受益の事例

夫が亡くなり、相続人が妻と子1人であるケース。生前に妻が2000万円の自宅贈与をうけおり、亡くなった夫の相続財産は預貯金3000万円のみ

生前贈与が特別受益とされる場合

遺産分割の対象となる財産は5000万円 法定相続分は妻と子ともに2500万円。妻はすでに2000万円をもらっているので預貯金は500万円相続できる。

生前贈与が特別受益の持ち戻し免除とされた場合

遺産分割の対象となる財産は2000万円 法定相続分は妻と子ともに1000万円。妻はすでに2000万円もらっているけれど預貯金も1000万円相続できる。

配偶者と他の相続人の関係がよくないときに安心できる制度

夫が妻に自宅を生前贈与したことに対し、「妻への自宅の生前贈与は特別受益にあたるので相続財産にいれて遺産分割をする」という主張がされることは、相続人が親子関係が良好である妻と子である場合は滅多におきないかと思います。

しかしながら、相続人が関係が悪化した妻と子である場合や・相続人が妻と疎遠にしていた夫の前妻との間の子である場合・夫婦に子がなく、相続人が妻と夫の親や兄弟が相続人となった場合はありえる話です。

このわかりにくい制度が産まれた背景には、もともと民法改正の際に「婚姻期間の長い夫婦の場合は、配偶者の相続分を多くする」という案があったのですが反対意見が多く実現はできなかったということがあるようです。

法定相続分を多くすることは無理だったので、他に配偶者の生活を守ってあげる制度をつくろうということで、すでにあった「おしどり夫婦の贈与」の税制度と重ねる形で新設されたのでしょう。

贈与が難しい場合は遺言による承継を検討します

妻に確実に自宅を承継させたいが、税制面でおしどり贈与を利用したくない、または利用したいが婚姻期間が20年足りていないという場合は、遺言による承継を検討します。

遺言では「配偶者に自宅不動産の所有権を相続させる」「配偶者に自宅不動産の配偶者居住権を遺贈する」という2つの方法を検討します。

配偶者居住権も、平成30年の民法改正で新しくできた残された配偶者の生活を守るための制度です。居住している建物に「死ぬまで無償で住む権利」を所有権とは別に設定できるものです。所有権よりも評価額を低くなるので、法定相続分をベースとする遺産分割において、所有権を相続するのに比べて預貯金を多く相続できるというメリットがあります。

遺言での承継を検討する場合、所有権と居住権どちらがよいかは相続財産の構成や額、相続人の状況等により異なるので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめします。

-

-

配偶者居住権とは?妻が死ぬまでは夫の自宅に住みたい

続きを見る

贈与や遺言作成はシルク司法書士事務所にご相談下さい!税金のことが気になる場合は、相続と不動産に強い提携税理士をご紹介することも可能です。

最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)

- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日

- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日

- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日